本文作者:上海市虹口区精神卫生中心 汪作为

上海在连绵梅雨中迎来了阳光明媚的夏,人们的心理状态也一扫忧郁的阴霾。然而,有一种心理疾病在春夏之交高发,相比众人熟知的“抑郁症”来说鲜为人知,那就是“躁郁症”,学名“双相情感障碍(bipolar disorder)”。

躁郁症是指临床表现既有躁狂或轻躁狂发作,又有抑郁发作的一类情感性精神障碍(或称为心境障碍),(轻)躁狂与抑郁发作可以交替或混合存在,大约影响全球2.4%人口。2019年国内发布的最新流行病数据显示,躁郁症在一般人群中终生患病风险为0.6%。躁郁症起病于青春期和成年早期,对家庭、社会造成沉重的负担。发病主要与先天的遗传生物学因素有关,后天的成长(家庭)环境、人格特征及心理社会因素也发挥一定作用。

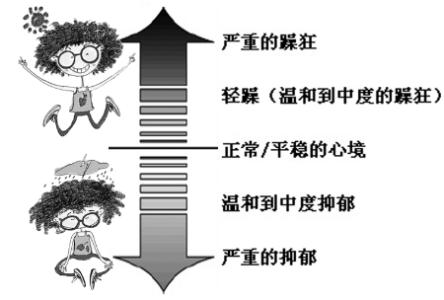

躁郁症患者呈现“一念天堂、一念地狱”的两极人生,情绪变化就像"阴晴不定"的天气,两种极端的状态交替出现或纠缠在一起,让患者身心俱疲。处于躁狂阶段的患者感觉自己站在世界之巅、无所不能,不由自主地感叹:“啊,我简直是个天才。”而抑郁阶段患者会陷入痛苦的地狱、悲观失望,感觉一切都好不起来了,甚至觉得“自己是个废物和垃圾,是家庭和社会的累赘”。电影《一念无明》就刻画了一个躁郁症患者的人物形象。

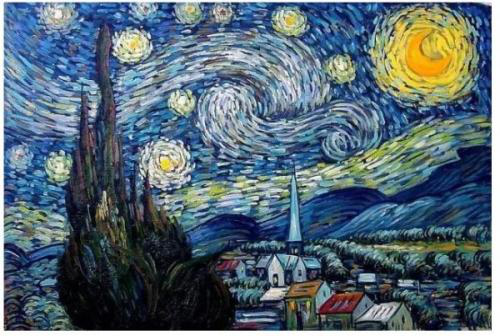

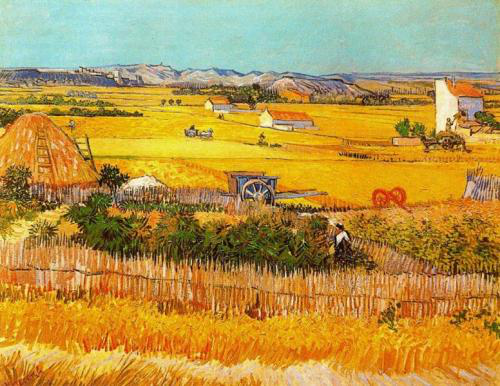

躁郁症既可以让梵高、海明威、柴可夫斯基等许多世界级的知名人物发挥出卓越的才华,也可以导致10倍于普通人的自杀率。中国作家三毛、诗人海子、明星张国荣等也因深受躁郁症困扰而自杀身亡。躁郁症患者25-50%曾有过自杀行为,11-19%自杀身亡,在所有精神疾病中自杀率最高。精神医学界为呼吁社会关注双相情感障碍和提高公众对疾病的认识,将画家梵高的生日3月30日定为“世界双相障碍日”。

梵高作品(一):沉闷、昏暗

梵高作品(二):简洁、明亮

知名作家严歌苓这样描述躁郁症:“这种病能让人亢奋,想象力惊人,天马行空,自我膨胀,所以很易于创作,但相伴于这种亢奋则是无法平静,常常还会失眠,会从过高的兴奋点降落到低靡点,出现类似抑郁的症状。我从二十多岁开始受失眠和过度渴望创作的折磨,几经崩溃。最难的时候,明明想捡起地上掉的一件东西,可就是走过来走过去懒得捡,好像连捡的力气都没有。”

尽管人们开始了解抑郁症,而同属于精神疾病的躁郁症依然不为熟知。因为绝大多数患者起病是抑郁状态,大部分发作时间也表现为抑郁。因而,超过1/3双相情感障碍会被误诊为抑郁症,不少患者从起病到确诊需要5年以上时间。一旦被误诊为抑郁症,使用抗抑郁药物又会诱发躁狂快速循环发作、加重病情。处于(轻)躁狂的时间很短而且患者会觉得情绪较高、思维敏捷、精力充沛,一般不会主动就医,也不容易引起家人注意。

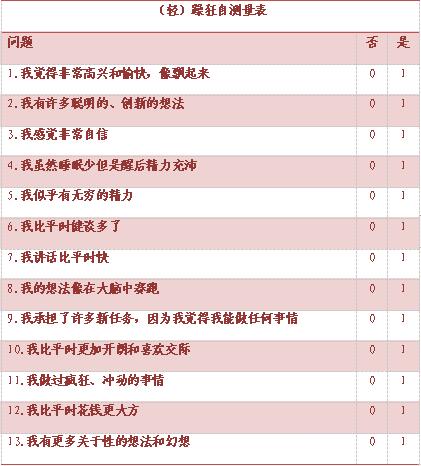

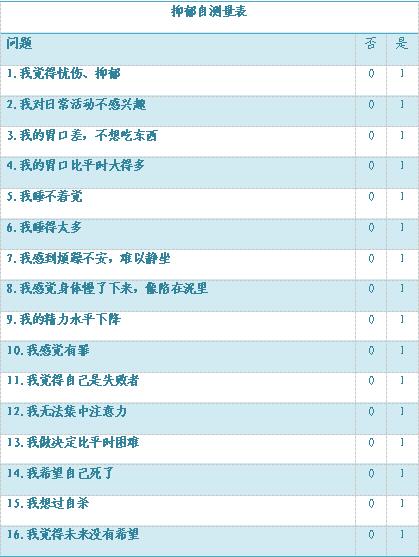

我们可以采用下列的(轻)躁狂和抑郁自测量表进行自我评估是否有躁郁症的倾向。如果(轻)躁狂自测量表或抑郁自测量表中有3个及以上问题回答“是”,并且在一周时间里几乎每天、大部分时间这些表现持续存在,甚至干扰了你的生活或给对生活带来困难,建议到精神科或心理科等专业机构进一步评估以明确是否患双相情感障碍或抑郁症。

(此量表版权归汪作为医生所有。)

(此量表版权归汪作为医生所有。)

一旦确诊为双相情感障碍,无论他们如何积极乐观,患者想要从深渊里走出来,依然需要严谨规范的医学治疗。我们必须充分认识到双相情感障碍是一种慢性脑部疾病,治疗需要以药物治疗为主,心理咨询、心理治疗等其他手段为辅,患者往往需要2年以上甚至终生服药治疗。双相情感障碍药物治疗也是一门“balance”艺术,稍有不慎会使患者在躁狂与抑郁情绪之间穿梭,犹如“过山车”。

本文作者:

汪作为 医学博士,主任医师,上海市医学重点专科学科带头人。曾赴美国凯斯西储大学和澳大利亚墨尔本大学访学。现任中华医学会精神医学分会第八届委员会委员,中国双相障碍研究协作组委员兼秘书,中国双相障碍防治指南(第二版)编委兼秘书,中国医师协会精神科医师分会双相工作委员会和海峡两岸医药卫生交流协会精神卫生专业委员会委员,上海市医学会精神医学专科分会和上海市医院协会精神卫生中心管理专业委员会副主任委员等。主持国家科技部课题、国家自然科学基金、上海市医学重点专科建设项目等10多项,发表论文100余篇(其中SCI期刊论文逾20篇),参编教材/著作10多部。

专业擅长:心境障碍(抑郁症、双相障碍)、焦虑障碍及睡眠障碍诊断治疗和康复。

专家门诊:心境障碍专病周一上午,心理咨询周二下午

编辑:C4