喜大普奔,上海有了24小时电影院!但虹口这条路堪称“中国电影院”教父你知道吗?

近日,上海两家具有

悠久历史文化的老牌影院

大光明电影院、国泰电影院

率先成为

沪上首批“24小时影院”!

这就意味着

以后在淮海路或者人广附近商圈

无论逛街逛到多晚

都有电影可看啦!

说到电影院,不禁就会让人想起四川北路。 在老上海的的记忆中,这是一条和电影院联系在一起的路。

“过河去看文明戏”,是上海滩上的一句老话,70岁以上的老上海大概会记得这句话。“过河”,是指从南向北过四川路桥;“文明戏”,是指电影。

过了河就是北四川路。曾经的北四川路上有过多少家影剧院,现在的上海人恐怕大多无法说清楚。

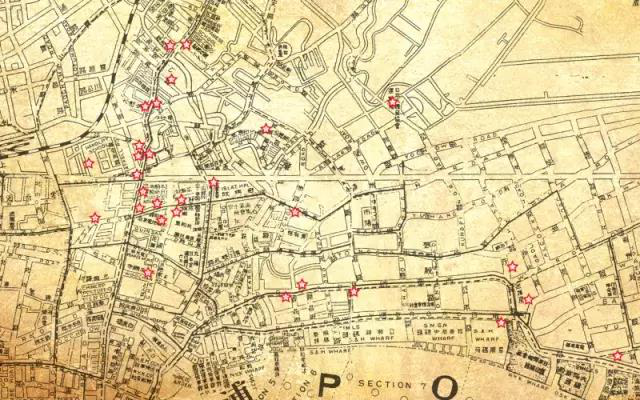

前阵子海派文化中心曾展出过一副虹口影院地图。在一幅1930年左右的上海地图上,虹口32家有名有姓的老影院全部被标注出来,直观展示了当时虹口电影放映业的盛景。上海戏剧学院教授石川介绍说:“当时上海有六十几家影院,其中32家、几乎是一半都在虹口,而且是在四川北路一条路上。”

历史上,虹口曾经是连接东西方文化的重要水上门户,成为上海城市发展的历史见证地,同时也孕育了海派文化雏形。中国第一家正式电影院虹口大戏院就曾坐落在海宁路乍浦路口,那一带后来成为了早期上海影戏院的集聚地,被称为上海赫赫有名的影剧院“金三角”。

(一)虹口大戏院

1899年,一个叫加伦·白克的西班牙人带着放映机和几部短片来到上海,并在上海的一些茶馆、溜冰场等场所放映。由于没有新片更替,白克不得不关门大吉。然而白克的失败,却成就了另一个人安东尼奥·雷玛斯的成功。雷玛斯是白克的朋友,据说当时他一贫如洗,用借来的钱买走了白克那套破旧的放映设备。但是谁也没想到,数年之后,雷玛斯却由此翻身起家,并一手开创了中国电影放映事业的早期历史。

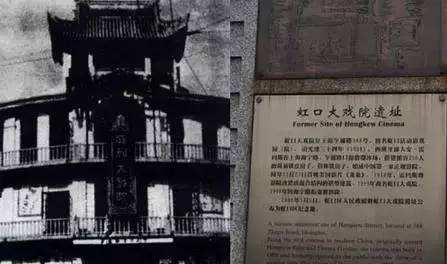

1908年,雷玛斯在上海虹口海宁路乍浦路口租赁了一个溜冰场。他用铁皮将其围起来,内设250张木板座椅,取名“虹口活动影戏园”,作为自己专用的电影放映厅。这家虹口活动影戏园便是后来名满上海的“虹口大戏院”前身,时人称为“铁屋子”。同年12月22日,虹口活动影戏园正式开业,首映西洋片《龙巢》,吸引了大批民众前来观影。

五年后,日商接办这家影院,改名为东京活动影戏院。两年后,影院又归还雷玛斯,后改名为虹口大戏院。1929年雷玛斯回国,戏院由几个上海商人合伙经营。抗战胜利后,这家戏院停映电影,改演地方戏。解放后,这里成了虹口越剧院。

随着社会的发展,海宁路一带已经出现多家专业电影院。相比之下,曾经享誉一时的虹口大戏院则因设备陈旧而失去风采,竞争优势也不再明显。1946年9月,虹口大戏院由李宏庆、朱炎、林宝卿三人租下后,改为主营地方戏的演出,不再放映电影。

新中国成立后,虹口大戏院因活动需要及位置优越而重现生机,兼演戏剧与电影。1956年,虹口大戏院公私合营。同年,这里首演的滑稽戏《三毛学生意》一夜走红,后来进京会演,受到周恩来总理的高度评价,继而被拍成电影,在全国上映。

1985年,虹口大戏院被重新改建,更名为“虹口文化娱乐厅”,成为改革开放后上海最早的营业性舞厅之一,附设“雷玛斯咖啡厅”,算是对虹口大戏院创始人雷玛斯的纪念。可惜的是,因海宁路拓宽工程需要,虹口大戏院被完全拆除。2006年1月5日,虹口区人民政府公布“虹口大戏院遗址”为虹口区历史遗址纪念地,并于同年12月,在海宁路与乍浦路的转角处设立一块石刻,以作纪念。

(二)国际电影院

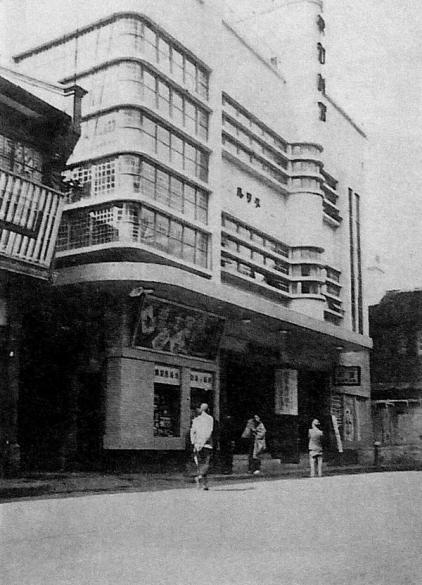

离四川路桥北堍不远,就是邮电俱乐部,俱乐部里有一个规模不小的剧场。再往北,到海宁路往东拐,能看到有好几家电影院,面朝南的是国际电影院,它的广告和霓虹灯总是显示出一种时髦和大气,和它的名字相吻合。

国际电影院最初的名字叫融光大戏院,由粤商梁湘甫、梁海生等建造。据老虹口人回忆,小时候最喜欢去融光看立体电影,那个时候就能戴着专用眼镜看立体电影,那是相当的潮!电影中的那些画面简直值得一生去炫耀与回味。20世纪30年代,鲁迅先生常常到这里看电影,在鲁迅日记中写到:“午后与广平携海婴访蕴如,并邀阿玉、阿菩往融光大戏院观《四十号街》,观毕至如园食沙河面,晚归”。

1949年6月,由上海军管会文艺处接管,同年12月改名为国际电影院。2009年,国际电影院以星美国际影城的新面貌回到影迷身边。集观影、休闲、娱乐、餐饮等多功能于一体,满足了观众的不同需求。

(三)国民大戏院(胜利电影院)

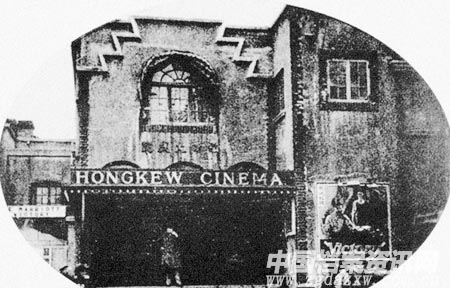

同处影剧院“金三角”的国民大戏院,这里也是鲁迅先生经常光顾的地方。门牌是乍浦路408号,原为我国著名魔术师张慧冲之父张志标在1929年创办的“好莱坞剧场”,是魔术演出的专用剧场,分为上下二层,设有500余座位。

它的规模比国际电影院小得多。整个建筑略带有中国传统风格,从空中看像一艘行驶中的船头。1929年2月11日开业,后因经营不善倒闭。1930年7月5日,由外籍孔雀电影公司接盘,改称为“国民大戏院”。有资料显示,自1931年起,鲁迅先生先后六次去到“国民大戏院”观看电影。1949年后,改称为胜利电影院,一度成为原版片和新闻纪录片的专用影院。

胜利电影院的圆形轮廓就像一个戴着头盔的古代武士,墙上那两个圆形窗户是一双睁大着的眼睛,老远就盯着你看。

(四 )解放剧场

胜利电影院南侧的乍浦路上,还有解放剧场。

解放剧场,许多上了年纪的老上海人都会记得这个曾被称为上海文化会堂的地方。

坐落在乍浦路341号的解放剧场,从四川北路进去拐个弯就能到达。上世纪三十年代上海沦陷后,许多日本侨民在乍浦路、吴淞路、武昌路一带居住,并且开设了许多日本人经营的商店,日本侨民称之为“小东京”。1927年日本人创建了专门放映日本影片的“浅草”式影剧院。1932年2月正式对外营业,不久改名为东和馆剧场。抗日战争胜利后,改名为胜利剧院和上海文化会堂。新中国成立后,改称为“解放剧场”。

解放剧场在上海解放后文化事业发展中留下了深深的印记。1950年7月24日,上海市第一次文学艺术工作者代表大会(文代会)在解放剧场举行。上海解放后首任市长陈毅亲莅现场参加大会,并作了长达4小时的形势报告。夏衍向大会作了工作报告。由夏衍、巴金、贺绿汀、冯雪峰、于伶、梅兰芳、周信芳等文艺界著名人士发起的上海市第一次文代会汇聚了531名当时的文艺界大腕。除了这些发起者之外,柯灵、王元化、傅雷、周而复、施蛰存、赵家璧、李慧芳、言慧珠等文学界、电影界人士也参加了大会。

据居住在昆山路附近的老居民回忆,文代会举行时,乍浦路一带一连数日名人云集,走在街上,随处可见明星。许多市民为了能目睹平时只能在戏剧、电影、书籍上“看”到的明星,早早来到此地以求近距离一睹明星风采。

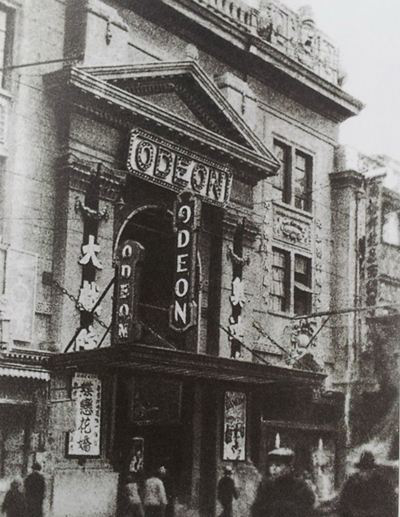

(五)奥迪安大戏院

从海宁路再往北,到虬江路口,这里原来有两家著名的剧院,奥迪安大戏院和上海大戏院。

在30年代,奥迪安大戏院曾被誉为“东方第一剧场”,当时的很多美国大片都在这里首映。1927年,鲁迅来上海定居后,第一次看电影就是在这里。“一·二八”事变中,这家戏院毁于战火。上海大戏院在30年代常常放映苏联电影,鲁迅夫妇是这里的常客。在鲁迅生命的最后三年中,他曾26次走进这家电影院,看了《傀儡》、《夏伯阳》等24部电影。在鲁迅的最后几篇日记中,曾有到这里看电影的记载。

1936年10月10日,鲁迅在日记中这样写:“午后同广平携海婴并邀玛理往上海大戏院观《Dubrovsky》,甚佳。”《Dubrovsky》(《杜勃洛夫斯基》)是根据普希金小说改编的影片。这是鲁迅先生最后一次看电影,他评论3 “甚佳”,想来这部影片一定给他带来了快乐。这是他生命最后几天中唯一的一次娱乐。

还有从虬江路往北再走不到百米的群众影剧院。从群众影剧院往北不远的永安电影院。不远处,还有虹口区工人俱乐部剧场和红星书场。和四川北路邻近的马路上,也有不少电影院:乍浦路桥南侧的曙光电影院,嘉兴路上的嘉兴电影院,海门路上的东海电影院,东长治路上的长治电影院,东大名路上的大名电影院。这么多影剧院集中在这一带,要想看电影,到四川北路总不会落空。

时至今日,在岁月的长河中,电影院的历史与中国电影事业早已跨越百年。当年的“金三角”及其喧嚣的盛景虽不可重现,但是那段与之相关的城市记忆还在。

中国早期专业电影院的繁荣乃是以四川北路为起点的。这一区域影院的创办,无论是对中国电影史,还是对中国文化史来说,都具有不可忽视的重要意义。

图片来源于网络

编辑/撰稿:辛云卿